Die strategische Überwindung fragmentierter Systemlandschaften

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI / AI) in Unternehmen verspricht, operative Prozesse zu revolutionieren und Effizienzen auf ein neues Niveau zu heben. Doch die Realität sieht oft anders aus. Statt Probleme zu lösen, gießt eine unreflektierte KI-Implementierung Öl ins Feuer bestehender IT-Fragmentierung. Der Erfolg von KI hängt weniger vom Algorithmus selbst ab als von einer durchdachten, integrierten Systemarchitektur. Für Entscheider ist das Verständnis dieser Zusammenhänge erfolgskritisch.

Der Graben zwischen KI-Anspruch und Unternehmenswirklichkeit

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie zur Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Vision ist klar: KI-Systeme sollen selbstständig Rechnungen kontieren, Kundenanfragen bearbeiten, Lieferketten optimieren und Vertriebsprognosen erstellen. Laut Studien von Beratungsunternehmen wie McKinsey und Gartner investieren Unternehmen massiv in KI, um Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

Doch auf diese hohen Erwartungen trifft eine oft ernüchternde Realität. Viele KI-Initiativen bleiben in der Pilotphase stecken oder scheitern an der Komplexität der gewachsenen IT-Infrastruktur. Die proklamierte Intelligenz kann ihr Potenzial nicht entfalten, weil sie auf einem Fundament aus Datensilos, inkonsistenten Prozessen und veralteter Technologie aufbaut. Die zentrale Diskrepanz liegt darin, dass KI als technologische Lösung für ein zutiefst organisatorisches und architektonisches Problem missverstanden wird.

Neueste Studien unterstreichen, dass nicht der Algorithmus, sondern Brüche und Rückstände in der Systemlandschaft, den Erfolg limitiert. Unternehmen unterschätzen, wie stark Medienbrüche und veraltete Datengrundlagen die Leistungsfähigkeit auch modernster KI-Tools beschneiden. Zudem zeigen Praxisbeispiele, dass Produktivitäts- und Kostengewinne insbesondere bei solchen Unternehmen entstehen, die auf eine datenintegrationsoffene IT-Architektur setzen und KI als Steuerungselement für End-to-End-Prozesse einsetzen.

Das unsichtbare Korsett der Systemfragmentierung

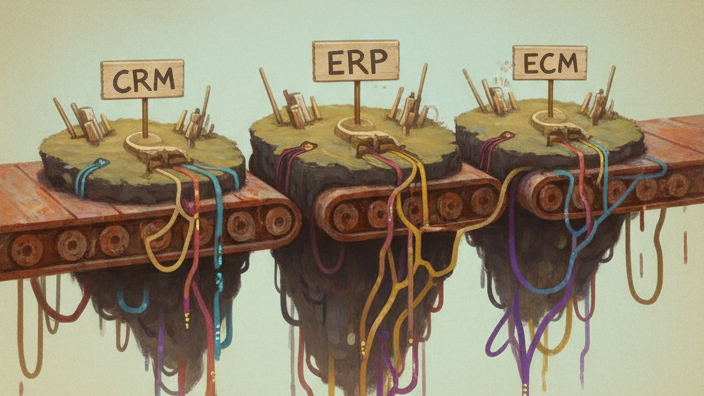

Die operative Wertschöpfung in den meisten Unternehmen stützt sich auf ein Trio von Kernsystemen: Customer Relationship Management (CRM) für Kundenbeziehungen, Enterprise Resource Planning (ERP) für betriebliche Ressourcen und Finanzen sowie Enterprise Content Management (ECM) für die Dokumentenverwaltung. In der Theorie sollten diese Systeme nahtlos ineinandergreifen. In der Praxis bilden sie jedoch oft eine fragmentierte Landschaft, die zu erheblichen Ineffizienzen führt.

CRM-, ERP- und ECM-Systeme agieren häufig als isolierte Silos. Kundendaten aus dem CRM sind im ERP nicht aktuell, relevante Verträge aus dem ECM sind nicht mit den Finanzdaten im ERP verknüpft. Diese Trennung erzwingt manuelle „Brückenprozesse“, die fehleranfällig und langsam sind.

Diese Fragmentierung ist nicht nur ein Effizienzhemmnis, sie ist ein strategisches Risiko. Ein gängiger, jedoch oft irreführender Ansatz zur Behebung dieses Problems ist die Schaffung zentraler Data Lakes oder Data Warehouses. Die Idee dahinter ist, alle Daten an einem Ort zu sammeln, um eine einheitliche Sicht zu ermöglichen. Doch dieser Ansatz bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Er schafft eine analytische Kopie der Realität, während die operativen Prozesse in den Quellsystemen weiterhin fragmentiert und inkonsistent bleiben. Wenn KI nun auf diese nachgelagerte Datenkopie aufsetzt, kann sie zwar Analysen erstellen, aber nicht aktiv in die Kernprozesse eingreifen. Anstatt die Fragmentierung aufzulösen, wird sie durch eine zusätzliche, latenzbehaftete Schicht zementiert.

Ein Kernproblem ist das hohe Alter vieler ERP-Systeme. Diese oft hochgradig individualisierten Monolithen sind das Rückgrat der Firma, aber gleichzeitig eine massive Modernisierungsbremse. Sie verfügen oft über keine modernen Schnittstellen (APIs), was die Integration erschwert und teuer macht. Ein Upgrade wird aus Angst vor Kosten und Risiken oft jahrelang aufgeschoben.

In diese bereits komplexe Gemengelage wird KI nun oft als eine weitere, isolierte Schicht eingeführt. Ein neuer Chatbot beantwortet Kundenfragen, hat aber keinen Schreibzugriff auf das CRM, um ein Ticket anzulegen. Eine KI zur Rechnungsprüfung erkennt zwar die Daten, kann sie aber nicht automatisch im veralteten ERP-System verbuchen. Anstatt Prozesse durchgängig zu automatisieren, schafft die KI so nur einen weiteren Medienbruch und erhöht die Komplexität.

Zusätzlich blicken Unternehmen häufig zu sehr auf die Implementierung neuer KI-Features, ohne vorhandene Systemgrenzen zu adressieren. Die Folge sind redundante Kosten und eine Schwächung der Datenqualität, da KI-Anwendungen parallel zu bestehenden Workflows aufgebaut werden und keine nachhaltige Datenbasis schaffen.

Ursachen der Fragmentierung und ihre betriebswirtschaftlichen Folgen

Die Zersplitterung der IT-Landschaft ist selten eine bewusste Entscheidung, sondern das Resultat organischer Entwicklungen:

- Historisches Wachstum: Abteilungen schaffen sich die für sie jeweils beste Insellösung an, ohne eine unternehmensweite Strategie zu verfolgen.

- Unternehmenszukäufe (M&A): Bei Fusionen werden Systemlandschaften oft nur unzureichend integriert, was zu redundanten Systemen für dieselben Aufgaben führt.

- Mangelnde Governance: Es fehlen klare Verantwortlichkeiten für Stammdaten (Data Ownership) und prozessübergreifende Standards.

Die betriebswirtschaftlichen Folgen sind gravierend und direkt messbar:

- Mehrfacheingaben und hohe Prozesskosten: Mitarbeiter verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit damit, Daten von einem System in ein anderes zu übertragen. Dies bindet nicht nur Ressourcen, sondern ist eine Hauptquelle für Fehler.

- Medienbrüche: Das Ausdrucken von E-Mails, um sie einzuscannen und im ECM abzulegen, ist ein klassisches, fast schon groteskes, Beispiel. Jeder Bruch im digitalen Prozessfluss kostet Zeit und birgt Qualitätsrisiken.

- Mangelnde 360-Grad-Sicht: Ohne eine integrierte Datenbasis ist eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden, den Lieferanten oder den eigenen Betrieb unmöglich. Entscheidungen werden auf Basis unvollständiger Informationen getroffen.

- Fehlende Verantwortlichkeiten: Wenn Daten inkonsistent sind, führt dies oft zu einem „Blame Game“ zwischen Abteilungen, da keine „Single Source of Truth“ existiert.

Viele Unternehmen vernachlässigen zudem, dass mit jedem neuen System ein weiteres Migrationsprojekt bevorsteht. Insbesondere veraltete ERP-Lösungen verhindern, dass KI ihr Potenzial ausschöpft, denn sie blockieren nicht nur die Integration, sondern sind kostspielig zu warten und bieten selten Möglichkeiten für Automatisierungen oder Echtzeit-Analysen.

Risiken einer unreflektierten KI-Einführung

Wird KI auf dieses brüchige Fundament aufgesetzt, agiert sie wie ein Brandbeschleuniger für bestehende Probleme.

- „Garbage In, Garbage Out“: Eine KI, die mit inkonsistenten, veralteten oder doppelten Daten aus verschiedenen Silos trainiert wird, liefert unzuverlässige und potenziell schädliche Ergebnisse. Eine fehlerhafte Vertriebsprognose auf Basis von Daten aus einem veralteten CRM kann zu teuren Fehlentscheidungen in der Produktion führen.

- Verstärkung von Ineffizienzen: Ein schlechter Prozess wird nicht dadurch besser, dass er digitalisiert wird. Eine unklug eingesetzte KI automatisiert ihn lediglich. Die grundlegende Ineffizienz wird zementiert und skaliert, anstatt sie zu beseitigen.

- Steigende Komplexität und „Schatten-IT“: Fachabteilungen, die von der zentralen IT keine schnellen Lösungen erhalten, beschaffen sich eigene, isolierte KI-Tools. Dies verschärft die Fragmentierung weiter und führt zu einem Kontrollverlust über Daten und Kosten.

Aus Praxisanalysen und diversen Studien geht zudem hervor, dass die Produktivitätszuwächse durch KI sogar hinter traditionelle Prozessoptimierungsmethoden zurückfallen können, wenn die KI nicht Teil einer gesamthaften digitalen Transformation, sondern lediglich kurzfristiges „Add-on“ ist. Nur die Integration von KI in klar definierte, harmonisierte Prozesse und technisch einwandfreie Strukturen kann die Fallstricke von Medienbrüchen und Systemchaos wirklich überwinden.

Die Chancen einer intelligenten Verzahnung

Das eigentliche Potenzial von KI liegt nicht darin, eine weitere Applikation zu sein, sondern als intelligenter, operativer Akteur direkt in den Kernsystemen zu agieren. Der entscheidende Unterschied liegt im Lese- und Schreibzugriff:

- Vom passiven Analysetool zum aktiven Prozessakteur: Anstatt nur Daten aus einem Data Lake zu analysieren und Reports zu erstellen, muss eine operative KI die Befähigung haben, Transaktionen direkt im „System of Record“ auszulösen. Eine KI zur Rechnungsprüfung liest nicht nur den Bestelldatensatz, sie bucht die freigegebene Rechnung direkt im ERP-System. Ein KI-gesteuerter Vertriebsassistent analysiert nicht nur die Kundenhistorie, er legt selbstständig einen neuen Service-Fall im CRM-System an.

- Echte End-to-End-Automatisierung ohne Datenschatten: Nur durch den direkten, schreibenden Zugriff auf ERP, CRM und ECM wird ein Prozess wirklich medienbruchfrei. Der Umweg über ein Data Warehouse entfällt, wodurch Probleme der Datenlatenz, Synchronisation und doppelten Datenhaltung von vornherein vermieden werden. Die „Single Source of Truth“ wird nicht kopiert, sondern aktiv durch die KI genutzt und gepflegt.

- Datenharmonisierung: KI-Algorithmen können dabei helfen, die Datenqualität proaktiv zu verbessern. Sie können Dubletten in den Stammdaten identifizieren, Inkonsistenzen aufzeigen und so die Grundlage für eine „Single Source of Truth“ schaffen.

- Neue Interaktionskonzepte: Anstatt sich durch komplexe ERP-Masken zu klicken, können Mitarbeiter über eine Schnittstelle in natürlicher Sprache interagieren. Eine Anfrage wie „Wie hoch sind die offenen Posten für Kunde XY?“ wird von einer KI verstanden, die die Antwort durch Abfragen in CRM und ERP selbstständig zusammenstellt.

Datenharmonisierung und durch KI unterstützte Data-Quality-Tools stellen zentrale Hebel dar, um Medienbrüche und Fehlerquellen nachhaltig abzubauen. KI kann als „Integrator“ fungieren, indem sie nicht nur manuelle Abläufe beschleunigt, sondern auch Stakeholder-Feedback in Echtzeit einsammelt und so fortlaufend zur Prozessoptimierung beiträgt.

Von der Komplexität zur intelligenten Architektur

Um KI nicht zu einem weiteren Silo zu machen, sondern als Katalysator für die Beseitigung von Ineffizienzen zu nutzen, müssen Unternehmen strategisch vorgehen.

- Radikale Transparenz schaffen: Beginnen Sie mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme der Kernprozesse. Tools wie Process Mining können objektiv aufzeigen, wo die realen Prozessabläufe von den Soll-Prozessen abweichen und wo die größten Reibungsverluste durch Systembrüche entstehen.

- Klare Systemrollen definieren: Legen Sie unmissverständlich fest, welches System für welche Daten die führende Quelle ist. Kundendaten gehören ins CRM, Finanzdaten ins ERP. Diese Regel muss unternehmensweit durchgesetzt werden, um Redundanzen zu vermeiden.

- Integrationsstrategie vor KI-Strategie: Investieren Sie in eine moderne Integrationsplattform. Sie fungiert als zentraler „Daten-Hub“, der es ermöglicht, alte und neue Systeme über standardisierte Schnittstellen zu verbinden. Ohne diese Mittelschicht wird jede Integration zu einem teuren, individuellen Projekt.

- Direkte Integration priorisieren: Unternehmen sollten auf operative APIs statt auf analytische Data Lakes setzen. Es muss eine klare architektonische Entscheidung getroffen werden. Dient KI primär der nachträglichen Analyse oder der aktiven Prozessautomatisierung? Für Letzteres ist der Data-Lake-Ansatz ungeeignet. Befähigen Sie Ihre Kernsysteme! Anstatt Daten aus alten Systemen mühsam in einen See zu pumpen, investieren Sie in die Modernisierung der Schnittstellen (APIs) dieser Systeme. Eine API-First-Strategie ermöglicht es, dass externe Applikationen, also z.B. eine KI, kontrolliert und sicher auf die Kernfunktionen und Daten zugreifen können. Geben Sie Ihren KI-Lösungen Schreibzugriff! Wählen Sie KI-Tools nicht nur danach aus, wie gut ihr Algorithmus ist, sondern danach, wie tief sie sich in Ihre bestehenden Systeme integrieren lassen. Eine KI, die nur Lesezugriff hat, ist ein reines Analysewerkzeug oder ein Schreibhilfsmittel. Eine KI mit Schreibzugriff ist ein Automatisierungs-Motor.

- Priorisierte Modernisierung: Statt eines „Big Bang“ zur Erneuerung des ERP-Systems sollten Unternehmen schrittweise vorgehen. Modernisieren Sie zuerst die Module, die die größten Prozessbremsen darstellen, oder lagern Sie sie in modernere Cloud-Anwendungen aus, die über die Integrationsplattform an den Kern angebunden werden.

- KI gezielt als Problemlöser einsetzen: Nutzen Sie KI zunächst dort, wo sie die größten Integrationsschmerzen lindern kann. Ein KI-Tool zur automatischen Stammdatenbereinigung oder zur intelligenten Dokumentenklassifizierung im Posteingang schafft einen direkten Mehrwert und verbessert die Datenbasis für zukünftige, anspruchsvollere KI-Anwendungen.

Ergänzend empfiehlt sich, spezifische KPIs zu definieren, die den Fortschritt bei Effizienz und Datenqualität quantifizierbar machen, und regelmäßig eine datengetriebene Erfolgsmessung zu etablieren. Industriestudien belegen, dass Unternehmen, die kontinuierlich ihre Datenqualität und Prozessleistung mit Hilfe von KI-gestützten Tools monitoren, signifikant bessere Optimierungsfortschritte erzielen und dabei agiler auf Marktveränderungen reagieren können.

Architektur als Grundlage für Intelligenz

Der Hype um Künstliche Intelligenz verleitet viele Entscheider zu schnellen, isolierten Implementierungen, die am Ende mehr Komplexität schaffen, als sie beseitigen. Die wahre Herausforderung und zugleich die größte Chance liegt nicht in der Auswahl des fortschrittlichsten Algorithmus, sondern in der Schaffung einer kohärenten, strategischen Gesamtarchitektur.

Eine KI kann ihr volles Potenzial nur entfalten, wenn sie auf einem Fundament aus sauberen Daten, klaren Prozessen und integrierten Systemen operiert. Der Weg dorthin ist weniger glamourös als die Einführung eines futuristischen Chatbots. Er erfordert grundlegende Arbeit an der IT-Infrastruktur und den organisatorischen Prozessen. Für Unternehmen, die diese Aufgabe jedoch strategisch angehen, wird KI nicht zum Brandbeschleuniger für bestehendes Chaos, sondern zum entscheidenden Hebel für nachhaltige Effizienz und Zukunftsfähigkeit.

Die wirksame Entfaltung von KI als Innovationstreiber setzt neben methodischem Knowhow und Technologiekompetenz vor allem einen systematischen Wandel der IT- und Datenarchitektur voraus. Wer diesen Weg aktiv gestaltet, kann nicht nur Silos überwinden, sondern das Unternehmen resilient, effizient und skalierbar aufstellen – und so im Wettbewerb eine führende Rolle einnehmen. Eine erfolgreiche Gesamtarchitektur meidet dabei den architektonischen Trugschluss, operative Prozessschwächen mit nachgelagerten Analyse-Plattformen wie Data Lakes heilen zu wollen. Stattdessen setzt sie auf die direkte, bidirektionale Integration der KI in die wertschöpfenden Kernsysteme. Nur so wird Intelligenz zu einer aktiven, gestaltenden Kraft im Unternehmen.

Schreibe einen Kommentar