Das Dilemma mit umfangreichen Daten

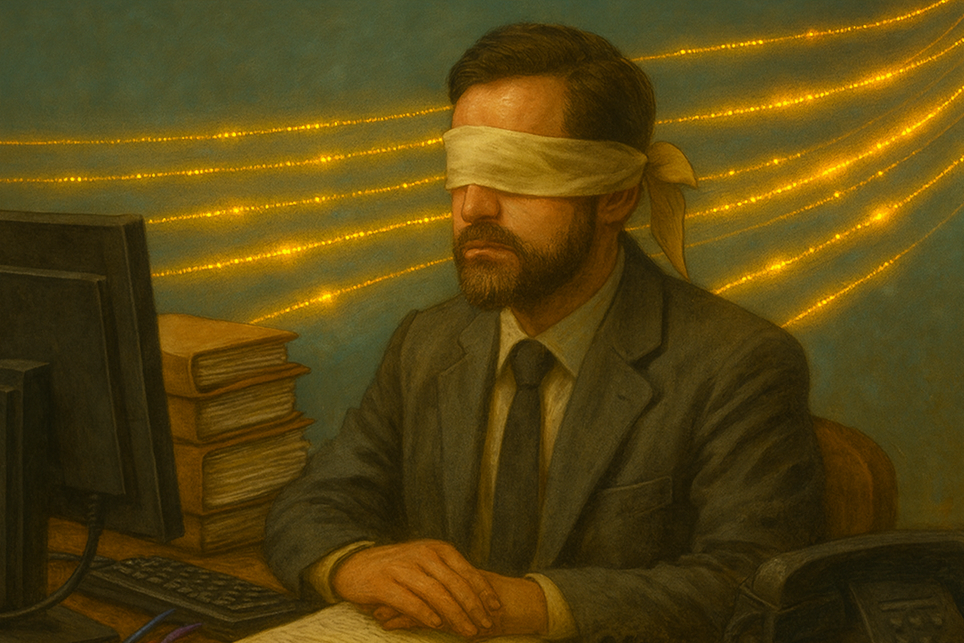

Unternehmen verfügen heute über mehr Daten über ihre Kunden als je zuvor. CRM-Systeme dokumentieren jeden Kontakt, ERP-Lösungen verwalten Aufträge und Lieferungen, Analysetools erfassen Nutzungsverhalten in Echtzeit und E-Mails sowie sonstige Dokumente halten einen wahren Schatz an Informationen … versteckt. Die digitale Transformation hat eine beispiellose Informationsinfrastruktur geschaffen und dennoch scheitert die Customer Experience (CX) in der Praxis häufig an elementaren Versäumnissen.

Das zentrale Dilemma moderner Kundeninteraktion liegt nicht am Mangel an Information, sondern an deren Fragmentierung.

Die Informationen existieren häufig nicht dort wo Entscheidungen getroffen werden. Diese Diskrepanz zwischen Datenverfügbarkeit im System und Informationszugriff im Moment der Kundeninteraktion transformiert jeden Kundenkontakt in einen potenziellen Reibungspunkt. Ein Anruf wird zur Odyssee durch Abteilungen, eine E-Mail-Anfrage löst interne Eskalationskaskaden aus, und der engagierteste Servicemitarbeiter kann ohne Zugriff auf relevante Kontextinformationen nur unvollständige Antworten geben.

Was für Kunden wie Inkompetenz einzelnen Mitarbeiter wirkt, ist tatsächlich strukturelles Versagen. Die Informationsfragmentierung macht gute Kundenbetreuung, unabhängig von der Motivation der Mitarbeitenden oder der Investition in Kommunikationskanäle, faktisch unmöglich.

Nicht technologische Defizite, sondern strukturelle Schwächen

Die weit verbreitete Annahme, schlechte Informationsverfügbarkeit sei ein technologisches Problem, ist häufig eine Fehlannahme, denn immer mehr Unternehmen verfügen über leistungsfähige Systeme wie CRM-Plattformen, ERP-Lösungen, Dokumentenmanagementsysteme oder Wissensdatenbanken. Das Problem liegt in der Regel nicht im Fehlen dieser Technologien, sondern in ihrer unzureichenden Integration und den organisatorischen Strukturen, die sie umgeben.

Architektonische Fragmentierung entsteht durch historisch gewachsene IT-Landschaften. Die verschiedenen Abteilungen und Funktionsbereiche verwenden ihre individuellen Systeme oder bestimmte Teile der eingesetzten Lösungen. Fehlende und schlechte Schnittstellen oder mangelnde Zugriffsmöglichkeiten bilden die Sollbruchstellen.

Die fehlende Integrationslogik verschärft das Problem. Selbst wenn technische APIs existieren, fehlt oft die semantische Verknüpfung. Beispielsweise korrespondieren Kundennummern im CRM nicht zwingend mit den Debitorennummern im ERP.

Improvisierte Schattenprozesse entstehen als Reaktion auf diese strukturellen Defizite. Mitarbeitende entwickeln eigene Excel-Listen, pflegen persönliche Kontakthistorien, kommunizieren über informelle Kanäle und kompensieren durch menschliche Vermittlung, was die Systeme nicht leisten. Diese menschlichen Brücken ermöglichen kurzfristig das Managen von Herausforderungen, schaffen langfristig aber Abhängigkeiten, Intransparenz und Single Points of Failure.

In letzter Konsequenz werden dadurch viele Kundenkontakte zu Rechercheprojekten. Neben menschlichen Servicemitarbeitern scheitern auch KI-gestützte Systeme wie Chatbots oder virtuelle Assistenten an denselben Hürden. Ein Chatbot ohne Zugriff auf Auftragsstatus, Lieferinformationen oder Produktdetails kann nur generische Antworten geben. Retrieval-Augmented Generation (RAG) funktioniert nur, wenn relevante Informationen auffindbar und kontextuell verknüpfbar sind.

Dimensionen des Informationsdefizits

Strukturelle Ursachen mangelnder Informationsverfügbarkeit

Die Wurzeln des Problems liegen in mehreren ineinandergreifenden Faktoren:

- Systemsilos und Dateninseln: Unternehmen haben über Jahre hinweg spezialisierte Lösungen für einzelne Funktionsbereiche implementiert. CRM-Systeme kennen Kundenhistorie und Kommunikation, ERP-Systeme verwalten Aufträge und Logistik, Ticketsysteme dokumentieren Supportanfragen. Diese Systemtrennung erfolgte durchaus wohlbegründet. Jedes System wurde für seinen Zweck optimiert. Jedoch wurde die systemübergreifende Informationsverfügbarkeit oft vernachlässigt. Das Resultat sind Dateninseln, die auch bei technischer Konnektivität, die keinesfalls selbstverständlich ist, semantisch isoliert bleiben.

- Uneinheitliche Datenmodelle: Selbst wenn Unternehmen Integrationen aufbauen, scheitern diese häufig an unterschiedlichen Datenstrukturen und Begriffslogiken. Ein „Kunde“ im Marketingsystem ist nicht identisch mit einem „Debitor“ in der Buchhaltung oder einem „User“ im Produktsystem. Produkthierarchien, Statusdefinitionen und Kategorisierungen variieren zwischen Abteilungen. Diese semantische Heterogenität verhindert kohärente Informationsflüsse.

- Fehlende Prozessverknüpfungen: Information wird oft dort erfasst, wo sie entsteht, aber nicht dort verfügbar gemacht, wo sie gebraucht wird. Ein Produktionsverzug wird im ERP dokumentiert, erreicht aber den Kundenservice nicht proaktiv. Eine Reklamation wird im Ticketsystem erfasst, löst aber keine Anpassung in der Wissensdatenbank aus. Prozesse enden an System- oder Abteilungsgrenzen statt sich am Informationsbedarf zu orientieren.

- Dezentrale Wissenspflege: Fachwissen entsteht sehr häufig dezentral in Köpfen, Notizen oder lokalen Dokumenten. Die Pflege zentraler Wissensdatenbanken wird als zusätzliche Aufgabe empfunden, nicht als integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Wertvolles Wissen bleibt damit implizit und personengebunden, während formale Systeme veralten.

Betriebswirtschaftliche und psychologische Folgen

Die Konsequenzen dieser Fragmentierung und der mangelnden Informationsverfügbarkeit manifestieren sich auf mehreren Ebenen:

- Operative Ineffizienz: Längere Bearbeitungszeiten sind die unmittelbare Folge. Wenn Servicemitarbeiter für jede Anfrage mehrere Systeme durchsuchen, Kollegen konsultieren oder Informationen manuell zusammentragen müssen, steigen Durchlaufzeiten exponentiell. Was als Zwei-Minuten-Anfrage beginnt, wird zur halbstündigen Recherche. First Contact Resolution Rates sinken, Eskalationen nehmen zu, Wiedervorlagen stapeln sich.

- Inkonsistente Kommunikation: Unterschiedliche Informationsstände führen zu widersprüchlichen Aussagen. Kunde A erhält von Mitarbeiter X eine andere Auskunft als von Mitarbeiter Y. Ein Chatbot gibt andere Informationen als der telefonische Support. Diese Inkonsistenz untergräbt Vertrauen fundamental und Kunden erleben das Unternehmen als unzuverlässig oder schlicht inkompetent.

- Steigende Supportkosten: Ineffiziente Prozesse treiben die Kosten während längere Bearbeitungszeiten höheren Personalbedarf verursachen. Wiederholte Kontakte wegen unvollständiger Antworten multiplizieren Aufwände und Eskalationen binden teure Fachkräfte. Schattenprozesse wiederum verursachen versteckte Kosten durch Redundanzen und Fehleranfälligkeit.

- Kundenseitiger Vertrauensverlust: Für Kunden sind die Ursachen irrelevant. Verzögerungen, Rückfragen zu bereits gegebenen Informationen oder widersprüchliche Aussagen werden als mangelnde Professionalität interpretiert. Dadurch erodiert das Vertrauen, die Kundenbindung sinkt und die Wechselbereitschaft steigt. In Märkten mit geringer Differenzierung wird CX zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor Informationsdefizite zum Wettbewerbsnachteil.

- Mitarbeiter-Demotivation: Servicemitarbeiter erleben täglich die Frustration, Kunden nicht adäquat helfen zu können. Trotz Engagement scheitern sie an strukturellen Hürden. Diese erlernte Hilflosigkeit führt zu Demotivation, sinkender Identifikation und erhöhter Fluktuation. Gerade in Bereichen mit Fachkräftemangel wird dies zum kritischen Faktor.

Schattenprozesse als Symptom und Verstärker

Improvisation ist die natürliche menschliche Reaktion auf dysfunktionale Systeme. Mitarbeitende entwickeln Workarounds. Sie pflegen eigene Informationssysteme, bauen persönliche Netzwerke auf und entwickeln informelle Kommunikationswege. Diese Schattenprozesse ermöglichen kurzfristig Handlungsfähigkeit und verhindern vollständige Lähmung.

Langfristig jedoch verstärken sie das Problem. Sie schaffen Abhängigkeiten von Einzelpersonen, erhöhen Intransparenz und erschweren Standardisierung sowie Skalierung. Wenn Wissen primär in informellen Strukturen liegt, wird das Onboarding neuer Mitarbeiter zur Herausforderung. Abwesenheiten oder Kündigungen führen zu Wissensverlust und reduzieren vor allem den Druck strukturelle Defizite tatsächlich zu lösen. Sie machen das Ineffiziente gerade so funktional, dass Veränderung unterbleibt.

Technologische Chancen moderner Wissensarchitekturen

Moderne Technologien bieten allerdings Lösungsansätze für diese strukturellen Probleme, sofern sie strategisch eingesetzt werden.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) kombiniert die sprachlichen Fähigkeiten von Large Language Models mit faktentreuen Informationsabfragen. Statt sich auf parametrisches Wissen zu verlassen, können RAG-Systeme gezielt auf Unternehmensdaten zugreifen, relevante Informationen extrahieren und in natürlichsprachliche Antworten transformieren. RAG ist allerdings nur so gut wie die zugrundeliegende Informationsarchitektur. Fragmentierte Daten bleiben auch für RAG-Systeme problematisch.

Semantische Suche und Wissensräume: Moderne Vektorsuche und Embedding-Technologien ermöglichen kontextbasierte Informationssuche jenseits von Keyword-Matching. Durch die Berücksichtigung konzeptueller Ähnlichkeit statt exakter Begriffe werden Informationen auch dann gefunden, wenn die Terminologie variiert. Semantische Wissensräume können Informationen aus verschiedenen Quellen verknüpfen und in einheitlichen Kontexten verfügbar machen.

Knowledge Graphs: Unternehmensweite Wissensgraphen modellieren Beziehungen zwischen Entitäten wie z.B. Kunden, Produkten, Aufträgen, Dokumenten oder Prozessen. Sie schaffen eine semantische Schicht über heterogenen Datenquellen und ermöglichen kontextuelle Navigation.

KI-gestützte Assistenzsysteme: Copiloten und Assistenten können Servicemitarbeiter in Echtzeit unterstützen. Sie stellen die automatische Informationsbeschaffung sicher. Vorschläge basierend dabei auf ähnlichen Fällen und relevante Dokumente oder Guidelines werden proaktiv bereitgestellt. Durch die Verfügbarmachung der richtigen Information zur richtigen Zeit im richtigen Kontext werden Dashboards, die Mitarbeiter mit undifferenzierten Daten überfluten, obsolet.

Informationszugriff als strategischer Erfolgsfaktor

Die Transformation von einer fragmentierten zu einer integrierten Informationsarchitektur erfordert koordinierte Maßnahmen auf mehreren Ebenen:

Aufbau einer semantischen Dateninfrastruktur

Unternehmensweiter Knowledge Graph: Statt weitere punktuelle Integrationen zu entwickeln oder mehr als erhebliche Investition in Altsystem-Ablösungen zu tätigen, sollten Unternehmen in eine semantische Datenschicht investieren. Ein Knowledge Graph verknüpft Entitäten systemübergreifend und schafft eine einheitliche Sicht auf Kunden, Produkte, Prozesse und Wissen. Dies erfordert initiale Investition in die Datenmodellierung und das Mapping, schafft aber langfristig Skalierbarkeit und Flexibilität.

Unified Information Layer: Eine Abstraktionsschicht über heterogenen Quellsystemen ermöglicht einheitlichen Zugriff ohne vollständige Systemkonsolidierung. APIs, Data Virtualization und Föderationsmechanismen machen Informationen verfügbar, ohne sie physisch zu migrieren. Dies reduziert sowohl die Komplexität als auch die Time-to-Value.

Kontextsensitive Informationsbereitstellung

Rollenbasierte Wissens-APIs: Information sollte nicht nach System, sondern nach Bedarf organisiert sein. Ein Servicemitarbeiter benötigt andere Informationen als ein Vertriebsmitarbeiter, auch wenn beide denselben Kunden betreuen. Rollenbasierte Views auf integrierte Datenmodelle stellen dabei kontextrelevante Informationen, egal ob diese aus dem CRM, ERP oder Dokumenten stammen, bereit, ohne Nutzer zu überfordern.

Embedded Assistenzsysteme: Statt Mitarbeitende zu zwingen, zwischen Systemen zu wechseln, sollten intelligente Assistenten Informationen in bestehende Workflows integrieren. Ein Copilot im Servicetool kann proaktiv relevante Informationen aus ERP, CRM und Wissensdatenbank aggregieren und im Kontext der aktuellen Aufgabe aufbereiten.

Proaktive Informationsbereitstellung: Moderne Systeme sollten nicht nur auf Anfrage reagieren, sondern relevante Informationen antizipieren. Wenn ein Produktionsverzug bekannt wird, sollte der Kundenservice automatisch informiert werden. Bestenfalls sollten die betroffenen Aufträge kommuniziert und vorbereitete Kommunikationsvorlagen bereitgestellt werden.

Organisatorische und prozessuale Verankerung

Data Ownership und Governance: Informationsqualität entsteht nicht zufällig. Klare Verantwortlichkeiten für die Datenpflege, definierte Qualitätsstandards und etablierte Pflegeprozesse sind Voraussetzungen für datenbasierte Prozessverbesserungen. Data Ownership sollte dort liegen, wo Informationen entstehen. Damit einhergeht auch die Verantwortung, die Informationen über Systemgrenzen hinweg verfügbar zu machen.

Integrierte End-to-End-Prozesse: Kundenanliegen sollten nicht nur dokumentiert, sondern gelöst werden. Dies erfordert Prozesse, die Frontoffice und Backoffice verbinden. Eine Reklamation im Support sollte automatisch relevante Informationen für Produktion, Logistik und Qualitätsmanagement bereitstellen und deren Reaktionen zurück zum Kunden kommunizieren.

Kontinuierliches Knowledge Management: Wissenspflege muss integraler Bestandteil operativer Prozesse werden und nicht als zusätzliche belastende Aufgabe verstanden werden. Wenn eine neue Lösung gefunden wird, sollte ihre Dokumentation Teil des Lösungsprozesses sein. Gamification, automatische Vorschläge und reduzierte Einstiegshürden können dabei die Akzeptanz der Mitarbeitenden erhöhen.

Strategische Neuausrichtung der CX

Informationsfluss als Kernprozess: Unternehmen sollten Customer Experience nicht primär über Touchpoints, sondern über Informationsflüsse definieren. Es ist nicht entscheidend auf wie vielen Kanälen ein Unternehmen erreichbar ist, sondern wie schnell relevante Informationen die richtigen Personen erreichen.

Messung und Monitoring: Was nicht gemessen wird, wird nicht verbessert. Unternehmen sollten Metriken für Informationsverfügbarkeit etablieren: Time to Information, Information Completeness bei Erstkontakt, System-Switching-Rate im Service. Diese Metriken sollten gleichwertig neben klassischen CX-KPIs stehen.

Investitionspriorisierung: Investitionen in Informationsinfrastruktur sollten nicht als IT-Projekt, sondern als strategische CX-Initiative verstanden werden. Der ROI liegt in reduzierten Supportkosten, erhöhter Kundenzufriedenheit, verbesserter Mitarbeiterwahrnehmung und letztlich in Wettbewerbsvorteilen durch herausragende Servicequalität.

Kundennähe entsteht durch kohärente Informationsflüsse

Customer Experience wird nicht durch Investitionen in neue Kommunikationskanäle oder zusätzliche Touchpoints verbessert, sondern durch kohärente Informationsflüsse. Ein weiterer Chatbot löst das Problem nicht, wenn er auf dieselben fragmentierten Datenquellen zugreift. Ein zusätzlicher Servicekanal schafft nur einen weiteren Punkt, an dem Informationsdefizite sichtbar werden.

Wahre Kundennähe entsteht dort, wo Wissen nahtlos zwischen Menschen und Systemen fließen kann. Ein Unternehmen, das bei jedem Kundenkontakt den vollständigen Kontext verfügbar hat, kann konsistent, schnell und kompetent agieren. Es vermeidet unnötige Rückfragen, reduziert Wartezeiten, gibt widerspruchsfreie Auskunft und löst Anliegen beim Erstkontakt.

Die Herausforderung liegt dabei nicht in der einzusetzenden Technologie, sondern in der strategischen Priorität. Solange Unternehmen Informationsarchitektur als IT-Thema delegieren statt als Kernfaktor ihrer Kundenstrategie zu verstehen, werden Symptome statt Ursachen bekämpft.

Diejenigen Unternehmen, die diesen Perspektivwechsel vollziehen, die Customer Experience vom Informationsfluss her denken, die in semantische Integration investieren, die Wissensmanagement als strategischen Prozess etablieren, können sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile erarbeiten.

Schreibe einen Kommentar